9月28日,通识教育系列讲座第60期《动植物中的数学之美》在科大东区第五教学楼5205教室顺利举办。本次讲座由科技史与科技考古系副教授刘锐老师主讲,聚焦“动植物中的数学之美与生物进化”,解锁自然演化的科学密码,与同学们共同探索自然与科学交织的奥秘。

课堂伊始,刘老师先回顾了上节课关于审美中快乐物质(如多巴胺)的内容,随后切入核心主题,围绕生物进化的关键原则与动植物中的数学美展开讲解。刘老师强调,自然选择不等于全局最优解,生物的演化多是为实现短期内局部适应,例如在盗猎压力下,长象牙大象比例下降;猎豹与羚羊的身体结构则是协同进化的典型,这些案例都印证了生物性状随环境变化的适应性。同时,生物演化还存在“最优组合”特性,单个特征或许不突出,但组合后能形成生存优势。

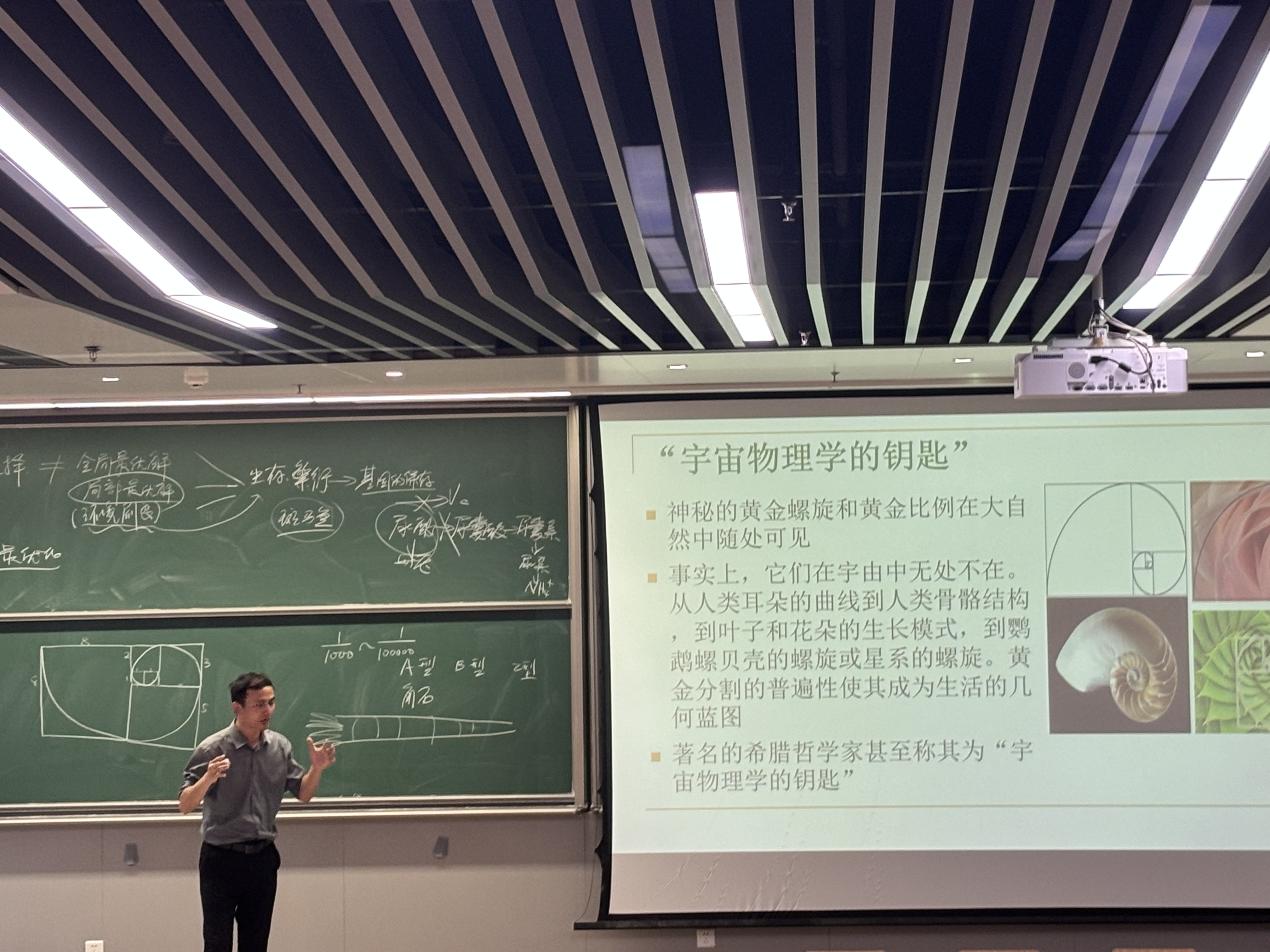

在“动植物中的数学之美”板块,刘老师以黄金分割为核心展开。从人类耳朵、骨骼结构,到水母的形态,再到植物叶片的排列与旋转、向日葵花盘的排序,甚至蝎子翘起的尾巴、孔雀开屏的形态、猫科动物的面部比例,都暗藏黄金分割的规律,这种数学比例让生物形态兼具美感与功能性。其中,鹦鹉螺的螺形成为重点案例——其外壳生长遵循特定数学规律,从早期直形逐渐演化成卷曲形态,既利于向深海发展,又能躲避外界威胁,历经数亿年演化存活至今,现存数量已不足千分之一,堪称“活化石”。

此外,课堂还深入基因层面解读生物演化。刘老师结合团队研究指出,理解生物的数学美与演化需结合历史维度,以万年为单位考量。例如,人类乳糖不耐受基因随断奶后沦为假基因,无法实现断肢再植,而斑马鱼却保留相关基因可自然断肢再植;人类尿酸氧化酶的消失,恰与人类从树上下到地面的演化阶段相契合。这些基因层面的变化,都与生物的生存适应及形态美感密切相关。

本次讲座还分享了刘老师利用AIGC技术还原鹦鹉螺在进化树中位置的尝试,虽过程中因细节还原难度大需多次修改,但也为探索生物演化提供了新的技术视角。这一过程不仅验证了AIGC在跨学科研究中的潜力,更为同学们展示了“科学探索需直面挑战”的实践意义。同时,课程后续还将还将进一步讲解人体左圆结构、动植物更多数学规律等内容,持续为同学们揭开自然演化的科学面纱。